第34回は、2月16日に、「『原発をとめた裁判長』上映とアフタートーク」として、長野県政治の新たな選択肢をともにつくろう」と題して、長野県北安曇郡松川村の「すずの音ホール」で開催されました。

映画の主人公である元福井地方裁判所部総括判事・樋口英明さん、監督の小原浩靖さん、参議院議員の杉尾秀哉さんによるトークが行なわれ、原発、エネルギー問題について会場からも意見が出て、活発に論じられました。

司会進行は池田町議会議員の三枝三七子さんです。

■樋口裁判長に希望の光を見出した

私はお隣りの池田町の町議会議員の三枝三七子と申します。「さんえださんさんなな」で三三七です。どうぞよろしくお願いします。

私は、福島第一原発の事故が起こりましてから、東京から避難移住をしてきました。もう長野生活も長くなりまして14年になります。池田町に来たのは3年前になります。

いま、こんなに自然が綺麗なところに暮らしてよかったなと思っています。

今日の映画にもあった大飯原発ですが、2012年に東京から避難しようかどうしようか悩んでいるとき、大飯原発再稼働に反対する若い人たちが、一生懸命に原発を囲んで運動してくれていたんですが、そこに大量の機動隊が投入されて、ひとりひとりごぼう抜きにされるというニュースが報道されました。それを見ながら、本当にこの国は変わらないのかなと思いました。

ところが、2年後に樋口裁判長判決が出まして、それを受けて「こんな裁判長がいるんだ」と思って、日本に希望の光を見出したひとりです。

では、樋口さんのお話です。】

樋口さん

■「裁判官は弁明せず」だが…

ドキュメンタリー映画はよくありますが、多分、裁判官が主人公になっている映画は、私は、この映画以外、知りません。

すでに私は脱原発のために講演活動をしていたんです。なぜこの映画に出演することになったかといいますと、小原監督の誘い文句がうまかったんです。

「樋口さんは講演活動を一生懸命やっておられるけど、せいぜいできて、年に50回ぐらいでしょう。樋口さんを主人公にした映画を作れば、たとえば100の劇場で10日間上映すれば、樋口さんが1000人登場する。だから千人力、万人力になるんです」と、こういうお誘いを受けました。この人は人たらしだな、とうまいこと言うな、と思いました。

そもそも私がなぜこういう活動をやっているか。その理由を話したいと思います。

皆さん、お聞きになっているかどうか分かりませんが、昔から「裁判官は弁明せず」という言葉があります。裁判官は判決にすべてを書くべきであって、判決を出した後、どうのこうのと言うべきではないという考え方です。これは昔からの裁判所の伝統だったんです。

私が大飯原発の判決を書いた2014年の5月21日の2カ月ほど前、3月27日に有名な決定が出ました。袴田巌さんの第二次再審請求について再審を開始する決定です。

大飯原発のことを知らない人はたくさんいますが、袴田巌さんのことを知らない人は、ほとんどいないと思います。袴田さんは去年無罪判決を勝ち取りましたが、そもそものきっかけは、再審開始決定でした。再審が始まらないと無罪判決が出ません。その再審開始決定を出したのが、静岡地裁の村山浩昭裁判官で、彼は私と同期で友人です。

村山裁判官は、単に再審決定を出しただけではないんです。単に死刑の執行を停止しただけじゃなく、袴田さんを釈放しました。これはやっぱり異例のことなんですよ。

多分あのとき袴田さんを釈放していなければ、こんにちまで袴田さんが生きていることはなかったと思います。

彼は理由の中でどういうことを言ってるか。決定書の中で、「袴田さんを死刑囚としてこれ以上拘置すること、身柄を取ることは、耐え難いほど正義に反する」と言ったわけです。

裁判官は、普通はそういうことも言わないんです。「耐えがたいほど正義に反する」なんてことは。

彼は、退官後、袴田さんの無罪獲得に向けて実際に行動しました。そして今、再審制度の改革に向けて運動をしています。

耐え難いほど正義に反すると思えば、裁判官も沈黙を破るんです。

■日本で原発を推進することは耐え難いほど正義に反する

いま、日本で原発を維持することは、耐え難いほど正義に反します。

そもそも原発というのは、人が20秒間近づくだけで死んでしまうような、死の灰を生み出すんです。20分間近づくだけで死ぬんですよ。青酸カリやフグの毒でも、体内に入れない限りは大丈夫です。でも、死の灰は、近づくだけで死んじゃうんですよ。

たとえば、このマイクが放射性物質だとしたら、私はもう死んでいます。杉尾先生も非常に危ない。皆さんも半分くらいは重い病気になってしまうかもしれない。

そんなものを、何万年にもわたって後世の人に残すのは、正義に反することは明らかでしょう。

福島原発事故は、映画でご覧になったように東日本壊滅の寸前の寸前まで我が国を追い詰めたものです。そういうものを、さらに推進するって言うんですよ。耐え難いほど正義に反するんです。

もし私が福島のような事故はもう二度と起こらないんじゃないかと思えば、沈黙を守ったと思います。

だけど、福島のような事故が起こる可能性はあります。私は判決にこう書きました。

「大飯原発が重大な事故を起こす可能性は、万が一の事故という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険だ」と、書いたんです。

万が一の事故ではないんです。本当に危ないということを、この映画では伝えたかったんです。そのことは理解していただけたんではないかと思います。

■原発は人が管理しないと暴走する

暴走したときは国が滅びる

一時は国民の8割が脱原発を支持していたと言われていましたが、今や4割だという。なぜ、そんなふうになってしまったのか。岸田さんが変えたんです。原発回帰の動きになってしまいました。それを平然と国会議員も国民も見ているだけです。マスコミも大騒ぎしない。なぜこうなってしまったのか。

一番の原因は、岸田さんが悪いのでなければ、電力会社のせいでもない。一番の原因は、我々の心の中にあるものだと思います。

それは「原発問題は難しい問題だ」という先入観です。

原発問題は決して難しい問題ではありません。たった2つのことを理解しておけばいいだけなんです。

ひとつ目は、「原発は人が管理し続けないと暴走する」ということです。人が電気と水で原子炉を冷やし続けない限り暴走するんです。

2つ目は、「暴走したときの被害は、国を滅ぼすほどでかい」。この2つだけです。

人が管理しないと暴走する。暴走したときの被害はとてつもなくでかい。この2つだけですよ。

福島の原発事故では何が起きたのか。津波や地震で原子炉が壊れたわけじゃないんです。地震で、外部電源がやられて津波で非常用電源がやられて、要するに停電しただけです。

停電しただけで、あれだけの被害になる。この2つを理解しているか理解してないかで、すべてが決まります。

この2つを理解しておけば、すべて正しい結論に達します。

■老朽原発は老朽化した大型旅客機に似ている

日本の原発のほとんどが運転開始から40年ぐらい経っています。

3.11当時、自民党と民主党を含め全与野党が決めた40年ルールを守りさえすれば、日本から原発はなくなるんです。

だけど岸田さんはそれを外してしまい、60年でも70年で原発を動かしてもいいことにした。

たとえば60年前の自動車に乗っている人がいます。「危ないからやめろ」と誰も言わない。いいんです。60年前の自動車に乗っても。なぜかっていうと、60年前のものに乗っていたら必ずトラブルが起きます。たとえば燃料漏れが起きたからどうしますか。道の脇に車を止めてJAFを呼べば、すべて解決する。

家電でも、調子がおかしくなったら、どうしたらいいか。コンセントを抜けばいいだけですよ。すべてのものは、運転を止めれば解決の方向に向かうんです。

だけど、原発だけは駄目です、運転を止めても冷やし続けないとメルトダウンします。大事故になる。

老朽原発は何に似ているかというと、老朽化した大型旅客機に似ています。人が管理し続けないと、大事故になる。60年前の旅客機に誰か乗りたいと思いますか、という単純な話です。

原発のコスト論は言ってはいけない

裁判をやっているってとき、コスト論が出ます。要するに、原発を動かした方が得じゃないかという論です。そういうコスト論に対して、コスト論は言ってはいけない。原発は多くの人の生活を奪うからコストは言ってはいけない。

だから判決の中でも、コストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるけれども、たとえ大飯原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の損失や流出と言うべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろしていることが、国富であり、それを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると、当裁判所を考えていると書いたんです。

この考えはまったく変わっていません。だけどコスト論をたびたび言われるから、売られたケンカは買わないといけないということで、コストを論じてみました。

難しい話ではなく、単純な算数の問題です。福島原発事故による損害は、ざっと25兆円です。少なく見積もって25兆円です。東京電力の売り上げは、ざっと見て5兆円です。利益率は5%です。

ということは1年間に2500億円稼ぎます。25兆円を2500億円で割ると100年です。東京電力はあの事故一発で100年分の利益を吹き飛ばしました。

100年分の利益を吹き飛ばしてしまうようなものは、コスト論は論じられません。コスト的にまったく引き合わないのは明らかです。

茨城県にある東海第2原発でああいう事故があったら、損害額は600兆円です。国家予算の6年分です。

もし仮に、映画の中に出てた2号機の格納容器が爆発した場合の損害額は、2400兆円です。我が国は確実に破滅します。

この数字は何を示しているか。この数字は、原発は単なるエネルギー問題でないことを示しています。

■原発は自国に向けられた核兵器

原発はエネルギー問題でもあるし、人権問題でもあるけれども、一番大きな軸足を置いているのは、国防問題です。

原発が地震でやられても駄目だし、外国からの攻撃、テロにも弱い。

その原発を54機も、しかも海岸沿いに並べてしまった時点で、我が国はどの国と戦争しても勝てません。

だけど、その国が敵基地攻撃能力を持つと言っている。敵基地攻撃能力を持つことと、原発を持っていることは、どう考えても矛盾します。

でも、矛盾しないという説明は可能です。どう説明するかというと、岸田さんたちは、仮想敵国やテロリストが我が国の原発を攻撃することはないと、テロリストに対する高い信頼を持っています。それだと矛盾なく説明できます。

「原発は自国に向けられた核兵器である」というのは、映画の中に出てきた河合弘之さん(弁護士)の言葉です。

重大な物事を正しく決定するために必要なのは、細かい技術的知識じゃないんです。物事の本質を捕まえる能力です。「原発は自国に向けられた核兵器」という言葉は、物事の本質を捉えています。

我が国から「自国に向けた核兵器」を除去するのに、膨大な防衛費も、難しい外交交渉もいらないんです。この豊かな国土を次の世代に正常に正しい形で移していこうという、本当の精神、愛国心、保守の精神とも言っていいですが、そういう正しい気持ちがあれば、容易に踏み出せる道のはずです。

■ひとりが2人に伝えていけば、

1年で1億2000万人に伝わる

講演会をやっていて、一番多い質問は、「樋口さんの話はよく分かりました。私は具体的にどうすればいいんでしょうか」です。

私はこう答えております。「私の話は、皆さん分かると思います。分かったなら、その話をあなたの大事な人2人に伝えてください。3人に伝える必要もないし、嫌いな人に伝える必要もない。大切な人2人に伝えてください。そのときにあなたから聞いた人も、私の話が分かったならば、それを2人の人に伝えてください。」

そうすると、一種のネズミ講です。1年以内に1億2000万人に伝わります。

そのことをお願いしたいと思います。

■登場人物全員がカッコいい映画

小原さん

今、皆さんがご覧になった映画は、実はとても珍しい映画なんです。

どういうことかとといいますと、登場人物全員がカッコいいということです。普通、劇映画でもドキュメンタリー映画でも、悪いやつとかセコい奴が出てきて、ドラマティックにしていくわけなんですが、この映画は、樋口さん、河合弁護士、農家の皆さん、全員がカッコいい。

とくに、農家の皆さんの笑顔がいい。

原発事故で被災されて大変な思いをしたにも関わらず、立ち上がってね、それで何という笑顔かと。そして言葉の説得力が、とってもカッコいいですよね。

僕は、あの人たちがなんであの笑顔で、言葉に力があるのか、撮影していて、よく分からなかったです。

よくわからないからこそ映画にした。

そして、日本にはこういうカッコいい大人がたくさんいることを、とくに若い人に伝えたかった、知ってもらいたいなと思って作りました。

そういう意思は伝わるものでして、この映画が公開されたのは3年前の2022年になりますが、東京の劇場で公開したら、大学生の男の子が終わってから僕に声をかけてくれました。「この映画、大学の授業で上映したいんですけど、できますか」と言ってくれたんです。「もちろん、できるようにしますよ」と答えまして、その半年後、2023年の5月に、早稲田大学の平和学の授業の先生を説得して、有志4人が企画して、授業で上映してくれたんです。しかも樋口さんと僕を呼んで、映画の見た後にトークセッションも、やってくれました。

そのときは本当に嬉しかったです。そういう学生さんこそ、カッコいいなと思いました。

■いまの大学生は福島原発事故を知らない

250人くらいが受ける人気のある授業だったんですが、そのときの感想文を寄せてくださったんですけれども、その中で僕が驚いたのは、「原発が爆発する映像を初めて見て驚きました」と書いてあるんですよ。

時の流れって、そういうことなんですよね。いまの大学生に、事故があって、どれだけの被害があったのかが伝えられていないんです。

その言葉を聞いて、ますますこの映画の役割は大きくなったと思いました。

樋口さんが最後に、「原発の危険性が分ったら2人の方に伝えてください」とおっしゃっていましたが、同じように、この映画を見て誰かに見せたいと思ったら、ぜひ教えてあげてください。

上映会をまだ全国で、毎月どこかでやっています。どこでやってるのかは、この映画のホームページにありますので見てください。それを教えてあげるとかして、広めてってほしいと思います。

この映画を、一番見てもらいたいのは、若い人たちと、原発に反対している人ではなく、むしろ推進している人。そして原発がいいのか悪いのかよく分からないという人に、特に見てもらいたいんです。

こういう形で、これまでに200団体が上映会をしてくださっています。1日に2回上映もありますから300回くらい上映していますが、まだまだ足りないと思います。

「民意が100万集まれば政治は動く」という話を聞きましたから、少なくとも100万人には見てもらわないと困る。そういう映画ですから、ぜひこの映画を誰かに伝えたいと思ったら、協力していただきたいと思ってます。

■新しい映画

いま、新しい映画を作ってます。今日ご覧いただいた、二本松の農家さんたちを中心に描いています。去年の5月から撮り始めて、今年の1月11日にクランクアップしました。1年7カ月、撮影して、もう編集が終わっていて、音楽を作っている最中です。ワンシーンですけれども、樋口さんにご登場いただいていています。われながら、とてもいいシーンができたなと思っています。

この映画の続編ではありますけれども、位置づけとしては続編という宣伝の仕方はせずに、まさに原発問題を知らない人、もしくは農業のことを知らない人たちに向けた映画として、広めていきます。

うまくいけば公開は今年の秋になると思います。タイトルは「陽なたのフォーマーズ」です。

「福島と希望」というサブタイトルがついてます。「陽なたのファーマーズ 福島と希望」です。覚えておいてください。

今日は、この映画のパンフレットとDVDと、サウンドトラックのCDを販売しています。

このパンフレットの最大の特徴だけ言っておきます。映画の中で出てきた樋口理論のグラフがそのまま載っています。樋口さんが、「2名の方に話を伝えてください」とおっしゃってましたけれども、そのときに使えるグラフです。これを見せて、「原発はこういうふうに危ないんだ」と言ったら、そのお友だちが「うん分かった、原発反対」となる、そういう非常に機能性を持ったパンフレットで、1部800円です。アイドルの写真みたいですけど、農家さんたちからの寄稿もあります。

そして、3年前の映画なのでDVDができてます。DVDにはおまけの映像として、福島の農場の人たちがその後どうなったかを描いた10分の短編映画も入っています。

サウンドトラックもあります。最後の素晴らしい主題歌とカラオケも入っています。

作詞は僕なんです。歌詞カードも載っています。

お求めいただければ、次回作の資金になるので、とても助かります。手に取って、見ていただければと思います。

三枝さん

次は杉尾参議院議員です。

去年か一昨年、今日も会場に来られています小出裕章先生に、「ぜひとも杉尾さんも参加していただいて、原発のことを勉強したい」と言ったときに、いつもなら小出先生は、「僕はさ、政治家、嫌いなの、知ってるでしょ」と言われるんですが、「でも杉尾さんならいいよ」ということで特別に引き受けてくださいました。

杉内さんは、私が紹介する必要もないんですが、なかなかぶれない、稀有な政治家だなと見ています。杉尾さんは、今日この映画を初めてご覧になったそうです。

■独立の気概のある裁判官がどれくらいいるのか

杉尾さん

本当に多くの皆さんに集まっていただいて、この映画を共有できたことを、とても嬉しく思います。私はこの映画、もちろん存在は知っていたんですが、見る機会がなくて今日初めて見させてもらいました。一言では言い尽くせない、いろんな読後感というか視聴後感がございました。

いろんなことを思い出しながら見ていました。TBSで記者をしていたときに、政治部に2年いた前に社会部に10年いまして、そのうちの4年間は司法記者クラブという、裁判所の記者クラブで記者をしてたんです。

警察庁、裁判所、それから弁護士会、そういうところを取材していましたが、何せ大学のときに全然勉強せず、しかも文学部の出身なもので、法律的なことがまったく分からなくて、ちんぷんかんぷんで日々、本当に苦労していたんですが、裁判を担当していくなかで、裁判所はこういうところなんだなと、思ったことがありました。

先ほどの映画の中に、国策という言葉がありましたけれども、まさに原発は国策ですよね。国策に対して裁判所っていうのは、物申してはならないということではないけれども、非常に物が言いにくい。

樋口裁判長がおっしゃった「独立の気概」をどれだけ持って、しかも国策に対して、しっかりとした司法判断ができる裁判官が、いまどれぐらいいるんだろうなと思いながら、見させていただきました。

映画に出てくる河合裕之弁護士は、全然違った方面で活躍していまして、金満弁護士と言われていました。平和相互銀行事件で大活躍した弁護士で、ものすごくお金を儲けていると言われていました。その河合弁護士のひとつの大きな転機になったのは、確か中国残留孤児の問題です。中国残留孤児の訴訟を手がけておられて、そのときに河合さんの別の一面を知りました。そしてずっと、この原発の訴訟に関わっておられる。

河合弁護士もそうですし、そして樋口裁判長もそうだと思うんですけれども、最後の判断基準は良心と常識だと思います。

何に照らして常識なのか。確かにこういう原発訴訟は難しい。私も全然、原子力発電のことはわかりません。それでも、この一線を踏み越えてはいけないだろうという、そういう常識があり、自分に対して正直であり続けること、それがいま、ものすごく難しくなってるんじゃないか。

そういうことを考えながら、この映画を見させていただきました。

■石破首相の良心はどこに

折しも、政府は第7次のエネルギー基本計画を策定中で、パブリックコメントを集めています。この春にも閣議決定されるだろうと言われておりますけれども、原発の新増設、原発のリプレースが前面に出てきます。それから、「最大限の活用」という言葉が使われています。

石破総理は、総裁選挙のときもその前の安倍政権のときも、ずっと「原発ゼロに近づける努力を最大限やらなければいけない」と言い続けてきたのに、自分が総理になったらいきなり、施政方針演説、所信表明演説で「原発の最大限の利活用」を言い始めるわけですよ。

石破さんの良心はどこにあるのか。

それが自民党の流れであったり、政治の流れであるわけです。

だんだん3.11の参加が記憶が少しずつ薄れていくにしたがって、あの事故はなかったことにしたい、なかったことにしようという、そういう気持ちが日本人の中にある、少しずつだけれども、大きくなりつつあるんじゃないかと、改めて感じました。

■原発は変われない日本の象徴

三枝さんが、冒頭に「変われない日本」と言いましたが、原発は変われない日本の象徴だと思います。あの原発事故を機に、あの福島の惨禍を機に、日本は変わると、本当はみんな心の中で誓いをしたはずです。それが忘れられている。

今日この映画を見させていただいて、私はあの3.11をもう一度思い出して、原点に戻らなければいけないと、深く、感じさせられました。

明日から国会で予算委員会ですけれども、国政の中でそういう声をで上げていく後押しをいただいたと思って、本当に感謝をしております。

最後に本を紹介させていただきます。樋口さんは『保守のための原発入門』という本を書かれておられます

どうも脱原発とか反原発というと、革新とか左とかそんなイメージで、原発推進というと保守というイメージですが、実は全然違う。脱原発こそ保守じゃないか。何を守るのかということだ――ということが書いてあります。どうか書店でお手にとってお読みいだたければと思います。

三枝さん

私もこの本を、映画会の上映が決まったときに、早速買って読みまして、本当に保守って何だったかをもう一度しっかりと考える機会になったと思っています。

質疑応答コーナー

会場の方1

質問じゃなく、感想です。

福島二本松市出身です。故郷を離れてだいたい50年で、安曇野市に住んで40年です。私の父は東北電力で、会社のひとたちと一緒に福島原発の近く数キロまで行ったことがあるんです。そのときにうちの親父は「原発は怖いぞ」と言ったんだけど、「新聞を見たら、99.99%事故はないと書いてあったぞ」と言ったら、「99.99っことは100じゃねぞ」と言われ、車の中で親子で喧嘩してしまったと覚えがあるんです、

99.99っていうのは非常に危うい計算じゃなかったのかなと思います。そういう意味でこの映画に共感と申しますか、ありがとうございますというか、原発の脆弱さが出たのかなということがわかりました。

会場の方2

杉尾さんに質問です。国会議員の方が本音はどう思っているのか。立憲民主党もそうなんですけど、自民党の方たちは、本当に危機感があるのかどうか。そこら辺のところを実際に議員の方と話されている、その感触で結構ですので、お聞かせいただけたらと思います。

■原発への考えは議員によって違いがある

杉尾さん

全員の議員と話したわけじゃないですけれど、立憲民主党の中でもニュアンスにやや違いがあります。岡田克也さんは委員会の質疑の中でも、再稼働までは認めると言ってました。多分、野田代表もそんな感じなんです。

私は基本的には再稼働は原則認めないという立場ではあります。再稼働も、もう何が何でも認めないという人もいるし、立憲も結構、幅があるんです。

自民党の中は、石破さんも原発ゼロと言っていたぐらいだから、そういう人も一部いるんですが、実際に政権を担うとなると、経済界の要請とか、AI時代で電気が足りなくなるとか気候変動問題が起きているとかで、一言でいえば、今あるものはとにかく使ってしまえというのが、自民党の議員のほとんどじゃないかなと思いながら見ています。ただ、人によって、だいぶ違いがあるんじゃないでしょうか。

会場の方2

そういう状況で、国会の中でどういうふうに地殻変動を起こそうとされているのか。ぜひ起こしていただきたいんです。そこのところをどうお考えになっているか、お聞きできたらと思います。

■政権交代がエネルギー政策を変える

杉尾さん

なかなか難しいんです。とにかくエネルギー基本計画が出てきます。審議の過程で、どれだけ言い続けることができるのか。いま40年ルールがもう事実上形骸化してて、60年、へたしたら80年、場合によっては100年もという話になっています。

だから、革命を起こすのは難しいかもしれないけれども、地道にこうした機会を通じて、国民の皆さんの理解が大事です。

我々も脱原発を、だんだん言いにくくなってきています。世論調査の数字を見ると、原発容認派が少しずつ増えています。そういう事情もありながら、苦しいけれども、それでもやっぱり言い続けるということ。

ゲームチェンジャー、政権交代ができれば、必ずもう一度エネルギー計画は見直すことができます。閣議決定でできることなので、端的に言うと、政権交代を起こすことが、エネルギー政策を変える最大の武器になるに思います。

■日本は立場主義で、それが欠点

会場の方3

石破首相の立場が変わってしまったという話でした。日本は立場主義の国なんだと思います。結局、その立場になると、どう思っていても良識があっても、その立場でものを言ってしまう。議員が首長になったら言うことが変わったら、役人も上に行ったらどんどん立場主義になっていく。これが日本の一番の欠点であると思っています。

そこで樋口さんにお聞きしたいんです。映画の中で、「裁判官は難しいことが理解できない」という話がありました。裁判官は立場主義の最たるところのひとつだと思います。ずっと経験されてきて、裁判官で、良識とか自分の考えで判決を出されている方と、立場主義で出してる人の割合というか傾向として、どちらが多いのでしょうか。

あと、どうやったら立場主義を脱却して樋口さんみたいに、自分の良識、自分の考えで発言ができるのか、アドバイスいただけたらと思います。

■自分の頭で考える裁判官は最高裁へ行かない

樋口さん

私はすごく恵まれていたのかなと思います。34年、裁判官をやっていましたが、私の周りには立場主義の人は非常に少なかったです。「樋口は運が良かっただけじゃないか」と言われると、それを否定はできないんだけど、自分の経験からすると、立場だけで考える人は少なかったと思います。

ただ問題は、自分の頭で考えて判断する人は、最高裁へは行かないんです。そこが我が組織の最大の問題です。最高裁は明らかに国政寄りの判決をします。それを見ている裁判官たちはどう思うかという話なんです。

裁判官教育もかなり悪くて、どういう教育をしているかというと、「判断に迷ったら過去の判例に従いなさい。過去に判例がなければ、いま最高裁が判決するであろう判決を自分で考えなさい」というような教育をしています。

私自身はそういう教育を受けていませんが、かなり大っぴらにされています。こういうことをやっていると、おかしくなると思います。

どういう人が最高裁へいくか。説明しにくいんですが、だいたい最高裁へ行く人は、地裁・高裁で35年とか40年、裁判官をやって、65歳ぐらいになって最高裁へ行く人が圧倒的に多いんですが、35年とか40年の裁判官経歴の中で、20年以上裁判をやってる人、15年やっている人は、最高裁へ行く確率はぐっと減ります。要するに、事務局的な仕事をやっている人が最高裁へ行くんです。

皆さん、これ知っといてください。とんでもないことです。最高裁が、裁判官の人事だけやっているんだったらそれはいいんですけど、最高裁は日本で一番重要な、しかも難しい事件の判断をする人なのに、裁判実務経験が少なくてもいいのか。

そういう人たちが書いた判決だから、35年ぐらい裁判をやっている私に勝てるわけがない。そう思っています。

■原発反対が減ってきたのはマスメディアの後退では

会場の方4

原発の反対の比率が8割ぐらいだったのが4割ぐらいになっているという話でした。

その大きな原因というか背景は、マスメディアの後退があるんではないでしょうか。

原発について、樋口さんがおっしゃっているその怖さ、恐ろしさこれについての特集、大々的な論調みたいな取り組みが最近、あまりないと思います。

世間とは簡単なもので、大手のマスコミがどんどん声を上げて言い出すと、また火がついてくると思うんです。「そうだったな、忘れちゃいかんな」と。

そういう意味でマスメディアが腰を引いているというか、そもそもあれは10何年前のことだということで、ペン先が鈍っていると思うんだけど、そのあたりどうでしょうか?

■福島の原発事故を報道し続けなければいけない

小原さん

マスメディアは、まず福島原発事故の被害の実態を報道し続けなければいけないと思います。一番大事なのは、そこです。

たとえば福島浪江町、双葉町へ撮影でよく行っていますが、どんどん「うすらぎれい」になっているんです。そういう日本語はないと思いますが。

国道6号線はきちっと整備され、浪江なんか「道の駅」ができて。観光の人たちが来て、もう素晴らしい施設ができています。けれども、6号線から一歩奥に入ると、こういう言い方はよくないけれども、ゴーストタウンです。更地になっているってことは、誰も住んでないということなんです。

僕は浪江を中心によくまわっていますが、浪江小学校と中学校はなくなっていて、更地になっていますが、山の方に行ったところの浪江高等学校は、そのままなんです。シュロの木がものすごく大きく育っています。要するに3月11日以降、先生も生徒も来ていないんで、そのままの状態になっている。

そういうことをつぶさに報道していくのが本当だと思うんですけれども、なぜか報道が、なくなっています。報道陣の、それこそ気概というか、使命としてやり続けなければと思うんです。けれども、それがなくなっている。報道すること自体がなくなっているんで、僕はしつこくそういうことを映画のテーマとして描いています。

人に伝えるという立場ではありますから、この映画を広めることもそうですし、新しい作品を広めることに努力したいと思います。

マスコミがなぜ報じなくなったのかについては、お答えできる知識がありません。

■もっとメディアが喚起してほしい

杉尾さん

マスコミ出身として、おっしゃる通りだと思います。ニワトリかタマゴのどっちが先かじゃないんですが、世間の関心が少しずつ薄れていくとマスコミも取り上げなくなり、そうすると、また世間の関心がさらに薄くなっていく。この悪循環がこのところ目立ってきている。

自分は長いものには巻かれないぞという独立の気概があるジャーナリストが、メディアにもう少しいれば、取り上げ方も違うと思います。そういう人が少なくなってきている。これは本当に大きな問題だと思っています。

映画にも出てきましたし、行かれた方はお分かりと思いますが、中間貯蔵施設に各地から運び込んできた莫大な汚染土がうず高く積んであります。あくまで中間貯蔵施設だから、30年後には最終処分場に持って行かなければならないんですが、地震と事故から、もう半分近く経っている。なのに、何も動いていないしそういうことを取り上げて、どこも何も問題にしようとしてない。

本当に、あの福島をどうすんだと。こないだ、1グラムか2グラムくらいの耳かき一杯のデブリを取り出して、ようやく一歩とか言っていますが、880トンあると推定されていますから、ごく僅かです。そういうことを考えれば、もうちょっとメディアが世論を喚起してほしい。

3月11日が近づくと福島を忘れないとやるんですけれども、日常的にやり続けなければいけない。そういう持久力みたいなのが、今のメディアになくなっているのは、出身者として寂しいし、大いに奮起せよと、今の人たちには言いたい。

■小出裕章さん登場

ここで客席の方からのリクエストで、会場にいらした小出裕章さんがマイクを持ちました。

小出裕章と申します。10年前まで京都大学原子炉実験所というところで、原子炉を動かしながら研究をしていた人間で、犯罪者のひとりです。福島の事故を防げなかったことを残念に思っています。

力及ばず、原子力を推進する人たちの圧倒的な力、国を中心とする力に負けてしまって、福島の事故を許してしまいました。

一刻も早く原発を止めたいと思っています。樋口さんがおっしゃる通り、非常に単純なことだと思います。多くの方がそれに気が付けば、止められると思っています。

ただ残念ながら、政治の世界では、難しいようです。私は「政治は大嫌いだ」と言ってきました。「原発はできる限り縮小しよう」と言っていた石破さんが、首相になったとたんに「最大限活用する」と、発言をコロリと変える。それが政治なのかなと思いますし、言ってみれば、自民党だなとも思います

そういう世界を変えなければいけないし、そのためにはひとりひとりの市民が賢くなるという以外、やりようがないんじゃないかと思います。ただ、マスコミの力は大変重要だと思っていますし、杉尾さんのご活躍も期待したいと思ってます。

皆さん、多分ご存知だと思いますけれども、福島の事故が起きた当日に、原子力緊急事態宣言なるものが発令されています。そのため日本では、被爆に関する法令がすでに反故にされてしまったまま14年も続いているし、この原子力緊急事態宣言、実は100年経っても解除できないと私は公言しています。

私も死んでるし、皆さんも死んでいるはずですけれども、ずっと日本という国は原子力緊急事態という状況のまま、いかなければいけない国なんです。そのことをマスコミがもっともっと報道すべきだと思うし、ニュース番組は始まった途端に「今日も原子力緊急事態が続いています」と言うべきだと思います。

こんな事態を引き起こした自民党という政党があるわけですけれども、きちっと反省してもらわなければいけないし、反省しないなら、自民党を落とすことをやりたいと思っています。

勝手なことばっかり言いました。ありがとうございました。

三枝さん

素晴らしいタイミングで小出さんにご登場いただけてよかったなと思います。

去年は『太陽の蓋』という映画の上映会を池田町で行ないました。今回2回目です。どちらも主催してくださっているのが武蔵野政治塾です。政治家を作る塾じゃないんです。

武蔵野政治塾は東京にございまして、いろいろお手伝いいただいて、今日の上映会もできました。事務局長の橘民義さんにご挨拶をいただきます。

橘民義 事務局長

今日は皆さん本当にありがとうございました。

今日は、「なんか映画があるから行ってみよう」というのでいらして、武蔵野政治塾に来たという認識はないかもしれませんね。

武蔵野政治塾、今日が34回目で、2年ちょっと前に始めました。だいたい、いつもこのぐらいの方に集まっていただいてます。一生懸命、必死になってやっています。なんで、そんなことをするのかと、さっきも地域のメディアの方に聞かれましたけど、樋口さんの言葉と同じで、「耐え難いほど今の日本の政治は正義に反する」ので、もうこれが許せなくて、何かしなければと思って、みんなで声をあげようじゃないかというので始めました。

私が武蔵野市の近くに住んでいるので「武蔵野政治塾」として始めたんですけど、全国に、いろんな地方に出向いてやらなければいけないと思って、あちこちでもやっています。長野では今回2回目です。前回は去年の3月に池田町でやっていただきました。

私自身、映画を作ってまして、その『太陽の蓋』という映画を池田町では上映しましたので、観に来てくださった方もいらっしゃると思います。あの原発事故、あの3.11の当時の首相官邸や東電、福島の現場を描いた映画です。

その映画をもとに、私もいろいろ原発のことを考えていますが、武蔵野政治塾は原発だけをやっているわけではありません。政治の全部のテーマに関してやらせていただいています。これからも、ずっと続けて、皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。

メディアの話が出てましたけど、私たちはメディアでも何でもなく、みんなで知ってもらうとか、みんなで一緒に考える場を作っていきたいと思っているわけなんです。

今のメディア、なんかいままでと違ってきました。もうテレビと新聞だけではなくなった。東京の都知事選とか兵庫県の知事選とか、これまでと違う展開が多くなっています。

多分、原発反対が8割いたのが4割になったのも、テレビ・新聞のせいではない。ネットの世界というのはものすごく激しい。何て言ったらいいのか、人を洗脳するといったら違うかもしれませんが、人の考えを、どんどんひとつの方向に、間違っていても正しくても、そっちへ持っていく力がネットの世界にはある。そういうところも、大きな影響を与えているんじゃないかと思っております。

そういうネットはどうなのかを、4月は武蔵野政治塾でやっています。

そんなことで、私自身、いろんな人と一緒に、こうやって話をしたり聞いたりするのが大好きなので、これからも続けていきます。

皆さんが集まってくれたことに、心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。

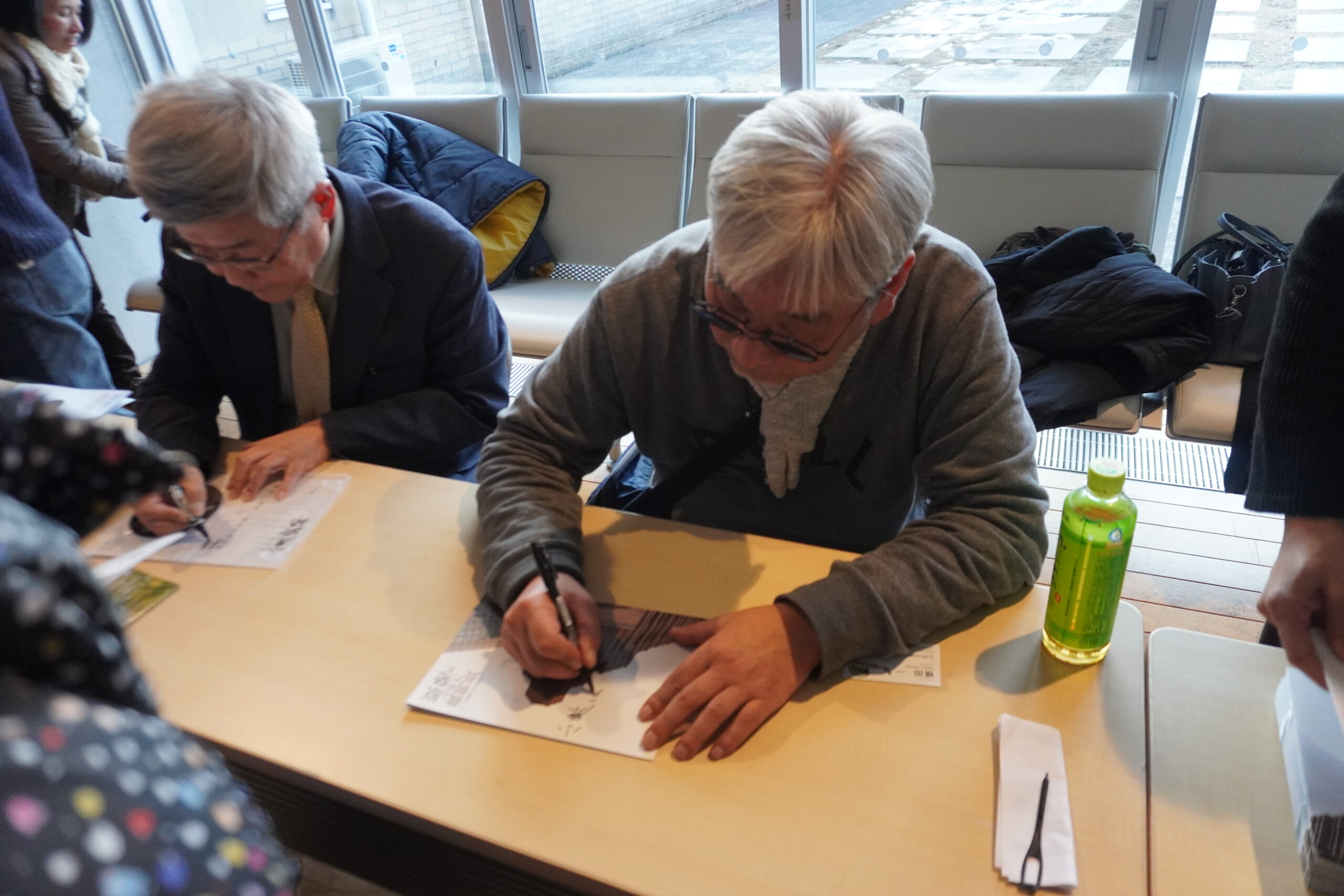

拍手喝采の中、終了。ロビーにてサイン会が行われました。